�m�����w��/21���I�̗m�������|

����܂ł̕��@�ł��܂������Ȃ��l��

�Ղ����ăR�c�̗v��Ȃ����@�A�\�t�g�E�G�A�łȂ��n�[�h�E�G�A��

���̖h�����ێ�

���b�͒u���ꏊ������������A�A���ւ��͗v��Ȃ�

�N�ł����ł��͂ꂸ�ɍ炭

�����E�o�[�N�E�A�ؔ��E�_��͗v��Ȃ�

2024�N�@�m�������w�Z�����w�@�܂Ł@3���J�g����/�����P���A�i�E���^�����A���E�s�D�z

2023�N�@�����������W�A4�R�`���E������5�p�t�B�I�y�f�B������3s�J�g���������̋t���d�˃y�b�g�{�g���A��+��ʋz���i��)�A13�o���_���l�H�[�����i��)

2022�N�@�m�����ԕr�Ɨm�����Ԓd�A�~�͖�����

2021�N�@�R�i�J�C�K�����͕M�Ŏ�菜��

2021�N�@13�o���_�́u��y�b�g�{�g���v�u�E�I�[�^�[�T�[�o�[�v�A��

2013�N�@�S���{������u�K

2012�N�@2�f���h���r�E���A3m�~�j�J�g���A�A4m�~�j�R�`���E�����A7�G�s�f���h�����A8�W�S�y�^�����́u�t���d�˃y�b�g�{�g���A���v

�~�m�炸�Ɠ~�z��

9�Z���W�l�A18�}�L�V�����A�A6m�~���g�j�A�A�i6�I���V�W�E���j�̎����y�A�����N���O�͔|

�J���炵�͍ŋ��̎E����

2008�N�@5�p�t�B�I�y�f�B�����������y��L�ꌊ���A���A�A1�V���r�W�E���A2�f���h���r�E�����A�J�C�K�����V�͎��u���V�Ŏ�菜���A�u�K��A���Z

2007�N�@3m�~�j�J�g���A�A8�W�S�y�^�����A4�R�`���E���������@�́u�y�b�g�{�g���A���v�A����肵�Ď̂Ă�

�u�K��

�����y���A���F6�I���V�W�E���A12�L���M�A�i���A�O�t���A�Ok���ŕӁA�Oe�G�o�l�E���Ȃ�

�@

�@

�����Ɏア��ނ͓~�͎����@11�f���t�@���A11���t�H�[�~�f�B�u���@14�O���}�g�t�B����(10���ȏ�)�A�V�c��

�����Ɏア��ނ͓~�͎����@11�f���t�@���A11���t�H�[�~�f�B�u���@14�O���}�g�t�B����(10���ȏ�)�A�V�c��

�@

�@

���r�A���@�Z���W�l�A�Ν́A�����i�����j�A���F�o���_

�V���r�W�E���̃v�����^�[�A��

�O���[�v�ʂ̈�ĕ��ƍ炩�����A��\��̌o�ߊJ�ԋL�^

�����N��6.�m�����}���̕\�ɂ�����܂��B�����͏�v�Ŏ����y�A���Ŋ����ɋ����ē����ł͂قڎ��N���O�ō炫�₷����ށB�J�g���A�ƃR�`���E�����̓y�b�g�{�g���A���ō炫�₷����ނ���B�܂������̎�ނ�����܂��B

���r�A���@�Z���W�l�A�Ν́A�����i�����j�A���F�o���_

�V���r�W�E���̃v�����^�[�A��

�O���[�v�ʂ̈�ĕ��ƍ炩�����A��\��̌o�ߊJ�ԋL�^

�����N��6.�m�����}���̕\�ɂ�����܂��B�����͏�v�Ŏ����y�A���Ŋ����ɋ����ē����ł͂قڎ��N���O�ō炫�₷����ށB�J�g���A�ƃR�`���E�����̓y�b�g�{�g���A���ō炫�₷����ނ���B�܂������̎�ނ�����܂��B

�O���[�v�ԍ��A�O���[�v���A�i�K(���\�Q��)�A����B�Ԍs�A�c�����A�J�Ԋ��A��\��(2023/10/13-)

7

�G�s�f���h����3�@�X�[�h�G�s�f���h����

6�I���V�W�E��2�@�A���n�C���i�K4l,10e,30�p�A11e�A�V���[���[�x�C�r�[7e, 2e,30,5�A

6m�~�j�I���V�W�E��2�E�g�D�C���N��

3�J�g���A3�A

3m �~�j�J�g���A3�A�L�����f�B�[�{�[���A�R�X���A���n�A�T�N���L�����f�B�[�A�t���[�X�s���b�g�A�~�j�p�[�v���A�~���I���L�X�A�������A���S�[���h�A���u�L���b�X���A���u�t�H�[�g�A���u���u���b�`�A�J�E�����A�E�~�]�O�`

3s �J�g��������3 �C���^�[���f�B�A�A�N�A�h���J���[�A�g���A�i�G�A�p�[�V�o���A�i�A�v���v���[�^�A�����P���A�i

12�L���M�A�i��1�@�V���R�b�L�[�A�X�V�I�L���M�A�i���A�x���[�A�z�z�G�~

14

�O���}�g�t�B����1+�@�q�q�}�k

1c (�N���E�G�V�A)

4

�R�`���E����3�A

�~�j�R�`���E����3�@�A�}�r���X�A�p�[�v���W�F���A���V�g

6c

�R���}�i��2+�@���C���h�L���b�g

8

�W�S�y�^����2+�@���b�h�x�C��6l, 8l,20,10e �A�W�S�p�u�X�e�B�A�E�����[�A��8e, 9l, 20,

1�V���r�W�E��1�@�T���W�[���A�R�E�V���E�T���Z�b�g�A����

9�Z���W�l1+�@�C���^�[���f�B�A�A�N���X�^�[�^�A�~�j�}

12s

�喾�Ν�1+

15

�f���h���L�����@�O���}�Z�E���A�R�r�A�i���A�E�G���[���\�@2023

2�f���h���r�E���@�q���W���Ν́A�I���G���^���X�s���b�g�A�X�m�[�t���C�N�A�Z�J���h���u�A�O���[�����A��Hibiki

�������@���f�B�Q�V�[

11

�f���t�@��

5

�p�t�B�I�y�f�B�����@�C���V�O�l�A�G���U���u�����`�A�x���`�������A���u���[���[�h�A���[�A�i���A�������C�N�[�|�E�B�b�c

1b (

�o���{�t�B����)�@�E�F���h�����f�B�A�i���A�t�@�Z�^���@2023

13

�o���_�@�Z�����A�A�p�b�g�f���C�g�A�A�X�R�Z���_�E�~�J�T

11f

�t�H�[�~�f�B�u��2�@���n

5f

�t���O�~�y�f�B�E��4�@�J�[�f�B�i���A�Z�f�j�[�A�m�A�������g�A�n�[�g�E�G���M�C�A�y�A�Z�C

6b

�u���b�V�A2+

16�}�L�V�����A1+�@�|���t�B���X�e���A�V�����P�A�i�A�e�k�C�t�H���A�A�o���A�r���X�A�����Q���X�@20230

6m �~���g�j�A�X�y�N�^�r���X1+�@�������A�[�i�A�]�ˎ�1e, 8e/30,11e�A�g��E���A���x

10

�~�j�o���_2�@�s�[�`�F�X�A���[�X�l�A���[�A���l�U���A���E�u���[�X�^�[

����1

������2�A

���엖2�A(�_����)�@���������A�C���ہA�I�B��ՁA���ԕ����A��V���A���o�s�A����

�O�t��115l. 11e, 30, 3l/

(�����t��1+�A����1+�A�t����1+)

�Ok

���ŕ�14e, 10l, 35,5e

�A�G�o�l�E��1+10e

�A�~�X�}�t�F�b�g1+

�l�G�r�l1+

��

���1+

�x�͗�1+

2024�N

���߂�

�m�����w��/21���I�̗m�������|

�m�������w�Z�����w�@�܂ŁA�����ώ@���h�����ێ�������炭

�S���{������̍u�K�ŁA2023�N�́u�J�g���A�ƃR�`���E�����͎v���̂܂܁v�A2024�N�́u�p�t�B�I�ƃo���_���炭�v�ƁA�u���@�̃y�b�g�{�g���A��(����h��)�v�Ɓu�~�̖������i�ێ��j�E�~�m�炸�v�ŒN�ł��͂炳���ɍ炩��������@���Љ���Ă��������܂����B

���̂��߂ɁA2007�N����u�����y�A���v�Ɓu�y�b�g�{�g���A���v���n�߂āA����ɒi�K�I�ɉ��ǂ��āA�l�C�̑�\��ɂ��đ̌n�I�Ȋ�b���ł��Ă��܂����B

�����E�f�Ă����E�o�[�N�E�_�����g��Ȃ��u�����\�ȕ��@�v�ŁA�����납�玺���ł́u���̂����֑}���v���A��ł́u�m�����Ԓd�v���y���߂܂��B

�����┫��A�����ݍޗ��͕ς����ɁA���b�̎d�������H�v����\�t�g�E�G�A�A�u��̉��|�v����

�����h�����ێ��̂ł���n�[�h�E�G�A���g�����ƁA�ɂ��N�ł����܂��s���u��łȂ����|�v�ɂȂ�܂��B

�����ŁA���w�Z�����w�@�܂łɂ܂Ƃ߂Ă݂܂����B

�v�_�́u�m�����͍�����Ă�炭�v�A�u�����h�����ێ��������ώ@���Ȃ���s��������v�A�u�h�����ێ��̂ł���ŗǂ̐A�����ݍޗ�����������C�v�ł��B

���b�́u�A�����v�u�u���ꏊ�v�u������v�����ŐA���ւ��͂���܂���B�]���̂悤�ȃO���[�v���̈Ⴂ�łȂ��A�����ƈՂ����ɂ��O���[�v�Q�ɂ��i�K�����ł��B

��ȃO���[�v�̂����܂��Ȓi�K2024/01/17

| �i�K | �O���[�v | �O���[�v | �A�����i�h���j | �u���ꏊ/�Œቷ | �����i�ێ��j |

| 1���w�Z | 1�V���r�A2�f���h���A9�Z���W�l | ��Ν͎O�t��(1+�l�G�r�l�ܕ�Η�) | �����y | ���N���O(0--5) | �J���炵&����� |

| 2���w�Z | 6�I���V�A10�~�j�o���_ | �� | PET�i�����z���j | 5(-10)�� | ����聨�̂Ă� |

| 3���Z | 3�J�g���A�A4�R�`���E�����A7�G�s�f���A8�W�S�y�^ |

| PET/�t���d��PET | 10�� | �����/������ |

| 4��w | 5�p�t�B�I�A13�o���_ |

| �t/�d�A��PET | 10(-20)�� | �����/������ |

| 5��w�@ | �Q���劔�A�Q�J(�����P���A�i) |

| �A��/�s�D�z |

| �����/������ |

�����F�ڕW�A���j�A�����A��ƁA�ώ@�E����A�L�^�A�ω��A�����A�v��A

2023�N

���߂�

�m�����ԕr�Ɨm�����Ԓd

�t���d�˃y�b�g�{�g���A��

�m�����w���ł͂���܂ŁA�y�b�g�{�g���A���ƁA�����y���A���ŁA�͂炳���ɐF�X�Ȏ�ނ��炩������@���Ă��Ă��܂����B

����Ɠ����ɗm�����������g�߂Ŋy���ނ��ƁA�H��ƉԒd�A���Ă��Ă��܂����B

�y�b�g�{�g���A���́A���̂����֑}����A�ۂ��Ɖԕr�ł�

����H����R�`���E�����A�J�g���A�A�G�s�f���h�����A�I���V�W�E���߉���A�W�S�y�^�����A�f���h���L�����Ȃǂ����ւ���1�N���炫�����A�i�~�j�j�o���_�A�p�t�B�I�y�f�B�������y���߂܂��B

�V���r�W�E���A�f���h���r�E���A�I���V�W�E���A�Z���W�l�A�~���g�j�A�A�}�L�V�����A�A���ŕӂȂǂ́A�����ɋ����ǂ������ėǂ��炭�̂�1�N���ˊO�łق����炩���̏h���������ւ��̐F�Ƃ�ǂ�̉Ԓd���ł��܂��B

2023/02/22

2010�N������{�i�������y�b�g�{�g���A�����A��N�̒ቷ���̖������̓����ɂ���āA�قڍ�����̐S�z�������Ȃ�܂����B

�܂��A�R�`���E�����ƃJ�g���A�ł��̕��@���O���ɏ��Ԃ��ǂ��炭�悤�ɂȂ��Ă��܂����B

����Ƀp�t�B�I�y�f�B�����ƃo���_�̍��̐����������ɂȂ�܂����B

��N�A���N�Ɨm�����W�̎Ⴂ�Q���҂������A���̕��@�̍u�K������ɂȂ��Ă��܂��B

������2023�N�͐����Ɏ�ɓ������Z���W�l�A�f���h���L�����̎�ނ𑝂₵�A�t���O�~�y�f�B�E����p�t�B�I�y�f�B�����̑�c�������܂��B

���N��Q�Ɛ���ő傫���Ȃ�Ȃ��V���r���Ԃ𑝂₵�����Ǝv���܂��B1/10

�y�b�g�{�g���A���������ƍ����ꂵ�ɂ�������ɂ́A�t���d�˃y�b�g�{�g���A�������ʓI�ł��B

���̂���Ƃ���ɐ������܂�܂���B

���ɍ��̕q���ȃR�`���E�����ƃp�t�B�I�y�f�B�����Ɍ��ʓI�ł��B��ʋz���ɂ��ł��܂��B�o���_�ނ̕ێ��@�Ƃ��Ă��l�����܂��B6/09

�J�g�����E�����P���A�i�Ɏ����Ă݂܂��B6/11

�Ă̈ߑւ�

�t���d�˃y�b�g�{�g���A���́A����肵�Ă����ɗ���o�����߁A�Ăɂ͕ێ����ł������s���ɂȂ�₷���ł��B���̂��߁A���̌��C�Ȋ��́A�ʏ�̃y�b�g�{�g���A���ɖ߂����ێ�����ƉĂ̗ǂ��������܂��B9/1

�����

����܂ō�����h�~���d�_�ɐi�߂Ă����̂ŁA�u�Ă̐����v��܂Ŏ肪���܂���ł����B2023�N�́u�Ă̕ێ��v�Ɓu�Ă̓������v�ɂƂ肩����܂��B7/24

�~�Y�S�P�y�b�g�{�g���A���͖ҏ����ł�3�����Ƃ̐����ŗǂ������ł��B��������������A�������̃o�[�N�A���ɑ��ẮA��������p���܂��B

�o���_�ɑ��A�����ꂹ���A��������肵�Ȃ��Ă悢�A�Ƃ����l���ŁA����肪�s���������͂�C���Ȃ̂ŁA������2���ڂ��Ƃɖ������ɉ��߂�悤�ɂ��܂����B

�����y�A���͓����ɒu���Ă��锫��3���ł͊��������邱�Ƃ�����܂��B8/12

����܂�

����܂�

�ڎ�.

1.�m�����w���̓�̎菇

2.���@�̃y�b�g�{�g���A���Ǝ����y�A��

�@�m�����͂Ȃ��͂��?

�@�m�����͂Ȃ��炩�Ȃ�?

3.���߂�

4.�m�����w���̓���

�@�m�������Z

5.�m�����̍炩����

6.�m�����}��

�\������

7.�m�����̉�12����

8.�m�����̐��b12�����@���߂̗m���� 2023�N

9.�m�����a�@�Ɨm�������e�@(���p��10.�m�����M�������[)

11.�m�����C�ے���12.�m�����}����

1.�m�����w���̓�̎菇

�菇1 �h���ō������h��

�菇2 ����傫������炭

���𔖒��ɂ��č����ꂩ�������A�������ɐ���炳���傫����Ă邾���ŁA�Ԃ��ǂ�ǂ�炫�܂��B

2.���@�̃y�b�g�{�g���A���Ǝ����y�A��

��⌺�ց@�@�@�@�@�@�@�@�@�~�i���O��5���ȏオ���S�j�@�@�@�@�@�@�@�t�@�@�@�@�@�@�@�@�ā@�@�@�@�@�@�@�@�H

��o���_(�J�h�Ԃł͂���܂���B�B�e�p�A�{���͍Œ�10��)

��o���_(�J�h�Ԃł͂���܂���B�B�e�p�A�{���͍Œ�10��)

3.���߂�

(1) �m�����͂Ȃ��͂��H

���Ȃ��̂����ł͂���܂���B

�͂��̂͋C���ɉ������ނ���

�m�����̌���̂قƂ�ǂ͎��ɒ��������͋ɕY���Ă��܂��B

�m�����̍��͂ނ��o���ɂ��Ă����̂��ł����R�ň��S�Ȉ�ĕ��Ȃ̂ł��B

�@

�����͐X�̖ɒ������������A���͋łނ��o�����A�ɒ���t���B���͒��H�s�A�E�͋��s�s��������HP����]�ڂ����Ă��������܂����B

(a) ����𑼂̒n���A���̂悤�ɔ��ɐA����̂́A�����ɂƂ��Ă͉ߍ��ŁA�͂�܂��B

���ŏ�̐A�����ݍޗ��͎�������C�A�������x�b�h�̏�

�m�����w���̂���

�ނ��o���ɋ߂����A�y�b�g�{�g���̗e��

��ԍ����ꂵ�₷���o���_

�o���_�͍����ނ��o���̋�̃E�I�[�^�[�T�[�o�[�ƃy�b�g�{�g���A���B���������āA�ێ����ł��܂��B

�J�Ƃ��܂̐����ŁA���͌��C�ɐL�сA�Ԃ��炫�܂��B

������Ɩ����̐���肪�����Ȃ�܂��B

�ł����R�ɋ߂��A�Ղ����ĉԂ��炭��ĕ��ł��B

���������ĊW��������������Ƒ����Ă����܂��B

�@�@�@

�@

�@

�@�@

�͂�錴��(b) �A���ւ������邩��

�~�Y�S�P��o�[�N�͎���ɕ���܂��B

2-3�N�ŐA���ւ��Ȃ��ƁA��������܂��B

�쐶�̗��ɂ͐A���ւ��͂���܂���B

�A���ւ��͍������߂܂��B�܂��A���ւ�����͍��������z�������サ�܂��B

�A���ւ��͍ő�̌͂�̌����ł��B

���y�b�g�{�g���A���͐A���ւ��s�v������͂�ɂ����B

�y�b�g�{�g���A���͍ŏ��̐A���ւ��͈����z�������ł��B

�c���傫���Ȃ��Ă��A���ʎg���Ă���~�Y�S�P���Â��Ȃ��Ă�,�A�A���ւ��̕K�v�͂���܂���A�~�Y�S�P���������������ł悢�̂ł��B2022/01/24

(2) �m�����͂Ȃ��炩�Ȃ�

���Ȃ��̂����ł͂���܂���

(a) ��������������ł��B

�����n�ł͊J�Ԋ��̍�������e�肪�o�ĉԂ��炭���J��Ԃ��̂ő�Q�����ɂȂ��Ă��܂��B

����܂��Đ��N�ŏ��߂č炢�����Ƃ͈Ⴂ�܂��B

(2) �m�����͂Ȃ��炩�Ȃ�

���Ȃ��̂����ł͂���܂���

(a) ��������������ł��B

�����n�ł͊J�Ԋ��̍�������e�肪�o�ĉԂ��炭���J��Ԃ��̂ő�Q�����ɂȂ��Ă��܂��B

����܂��Đ��N�ŏ��߂č炢�����Ƃ͈Ⴂ�܂��B

�m�����w���̂���

���傫�Ȋ��A�Q�����ɂ���Ɨm�����W�Ō���悤�ɗ��h�ɍ炫�܂��B

�傫�ȌQ�������A

�J���i�~�J����H�j�ɐ���炳��(�J���炵 )�e���傫������

�엿�����

�@

�@

�@

�劔�̉ԁ@�V���r�W�E���A�J�g��������A�R�`���E�����A�O���}�g�t�B����

�@�Q���͂��

��������������

��J���ăV�[�X���Q���悤�₭�o���Ǝv�����璃�F���͂�Ă��܂����Ƃ������Ƃ��ǂ�����܂��B

����炵�����߁A���s�����ƍl�������ł��B

���ŗǂ����b������l�͊m���ɍ炩���܂��B

�������A�����������ƁA�킸���Ȑ���ɕq���ł��B

���ƈ���A���N�����Ƒ傫�Ȋ��ɂ���A�����̐���ł��炫�܂��B2022/01/17

���̎�ނ̗�@�o�[�N�A���ł�

�p�t�B�I�y�f�B����5

�p�t�B�I�y�f�B�����̓o�[�N�A�A�������Ȃ�ׂ������ʂ悤��

�~�j�I���V�W�E��6�@�I���V�W�E��6�@�f���h���L����15�@

�@

�@

�I���V�W�E���͏�֏��̂Œ����y�b�g�{�g���A�������ʓI

�G�s�f���h����7�͓K�����ۂ��₷���Ԃ��������A

��ɓo�鍪�ɂ����ʓI

�f���h���L�����͔��N�x���Ȃ̂�

����K���ɕۂ��ώ@�ł����̂����ʓI�@

������

�@��2021�N�t�ɔ����ĉĂɑS���炭�@�@�E2022�N�@1�N�ق����炩���ő傫���e����傫���Ȃ�Ԃ��炭

�f�Ă����͉Ă͊����~�͗₽�������ɍ�

����܂ł̕��@�ł��܂��s���Ȃ������l�̃y�b�g�{�g���A���̎����̗Ⴊ����܂��B

�R�`���E�����̓y�b�g�{�g���A���ɂ���2�N�ڂ��炫�A�A3�N�ڂɗt�̌��C�������Ȃ��Ă��������Ȃ̂ŁA����ɋt����i���y�b�g�{�g����ʋz���������Ă����������Ƃɂ��܂����B

���Ɨt���Ȃ����Ă��č������Ƃ��̗t�����炵���ł��B

����ō�������Ɉ��S�ɂȂ����̂ŁA�V���ƐV�t�Ɋ��҂��܂��B�����Ċ������x���Ȃ�����~�Y�S�P�������ƌ��炷�Ɨǂ���

���m��܂���B

�q���V���X�̐��͔|�Œm���Ă���A�t���ɂ��ďd�˂��A�����ŁA��㕪�Z��2012�N�������Ă��܂��B

��ɐ������܂�Ȃ��̂ō����ꂵ�܂���B�u�h���v�ɏd�_��u�������@�ł��B

1�N�������̓����ł��B

�f���h���r�E���A�~�j�J�g���A�A�R�`���E�����A�G�s�f���h�����A�W�S�y�^�������~�Y�S�P�ŐA���āA�n�߂�2�N�ڂ̐l����������炩���Ă��܂��B

�������܂�Ȃ��̂ŁA�����𑽂��ł��A�炿���ǂ��Ȃ�ǂ��炫�܂��B

���̑@�ׂȃp�t�B�I�y�f�B�����ɂ͓K�������@�ƂȂ�ł��傤�B

�@

�����y���A��

1�N�������ŁA�J�g���A�A�R�`���E�����A�G�s�f���h������1���Ȃ̂ɖ��J�ł��B

�@

�@ �@

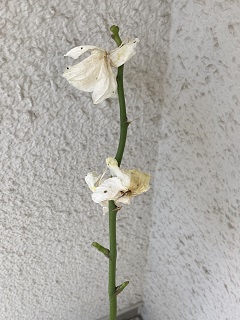

�@ �}�L�V�����A�A�~�͎����ł��B�������̂Ŋ�������

�}�L�V�����A�A�~�͎����ł��B�������̂Ŋ�������

���̕��@�̂���Ȃ钷����

�i�P�j�Ԃ��炫�₷���A�������Ԃ������ǂ��Ȃ邱�Ƃł�

�m�����͐V�����o���e�肪�e���݂ɑ傫���Ȃ�ƍ炫�܂��B

�e�肪�����o�������傫���Ȃ�₷���ł��B

�y�b�g�{�g���A���́A���ꂪ���Ȃ����߁A���ɓ~�m�炸�Œg�������Ă����Ət�̐����J�n�������Ȃ�܂��B

�܂��e���̍�������V�����o�Ċ����ɂȂ�Ƙe�肪�o�邱�Ƃ������ł��B2021/05/06

�Ⴆ�J�g���A�̉Ԃ�10���O��Ō͂�邱�Ƃ������ł��B�������A�y�b�g�{�g���A���ɂ�����1���ȏ�炢�Ă��܂��B

���A���ł͐���ɂȂ��Ă��܂����Ƃ������̂ɑ��āA�y�b�g�{�g���A���͉ߎ��ł͂Ȃ��Đ��������ǂ����߂ł��B2021/05/01

�J�Ԋ�����1�N��ɍ炩������@�@�@�@ �͂�Ȃ��łق����炩���ʼnԐ���

�~�j�m�����̊A��

(�F�X�ȃy�b�g�{�g���A��)

2024/01/13

���^��͍������������̂ŁA���������܂��B

���̂��߁A������̊댯�͏������A�ނ��됅��Ő��������Ԃ��炫�ɂ����������ł��B

�����ȃy�b�g�{�g����1�{�A��������A�傫�ȗe��Ɋ�����������܂��s���܂��B

�ۂ���������ׂ�̂Ō��Ԃ͏\���ɂ���h���o���A���������͂��Ă���̂ł��ێ��ł��܂��B

�����͗e��ɐ��𗭂߂āA�A���ݍޗ����\���G�ꂽ�琅���̂Ă�悭�A�ȒP�ł��B�~�͖������Ŏ��点�܂��B

���̕��@�͏��^��Ȃ�A�J�g���A�A�R�`���E��������A�~�j�I���V�W�E���A�~�j�o���_�A�p�t�B�I�y�f�B�����A�f���h���L�����A�}�L�V�����A�܂ŁA��ނ��킸�g���܂��B

�}�C�N���R�`���E�����̍����ނ��o�������A���A���j�b�g�A���i�m�����̐��荇�킹�j2021/12/28

���������̂ō�����̉\���͂���Ɍ���܂��B

�v�`�m�����̏��r

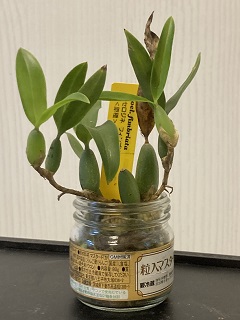

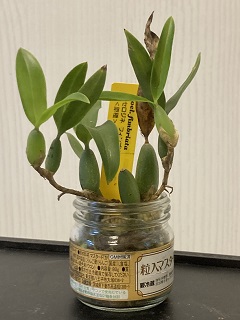

���^��⏬���́A����Ɏア�̂ŁA�����ȃK���X�r�ɐA���܂��B�H��ɍ����܂��B2021/02

���̓Z���W�l�A�E�͐Ν͂ŁA�ǂ�����u�K��̋L�O�i�ł��B

���̕��@�̂���Ȃ钷���́A

�i�Q�j���ł��ߑւ����ł��邱�Ƃł��B

�������A�Ă͌����A�~�͔���

���ʂ͉Ă͐A�����ݍޗ������炩��Ɋ����₷���A�~�͉������������܂܂ɂȂ�܂��B

����ƁA�Ă͐���ŐV�肪�炿�ɂ����Ԃ��炫�ɂ����Ȃ�A�~�͍����ꂵ�Č͂�Ă��܂��܂��B

�y�b�g�{�g���ŁA�����Ɨe��̊ԂɌ��Ԃ�����ƁA�������������܂܂Ƃ������Ƃ��h���܂��B

����Ɋ����������Ȃ�����A���̊Ԃ̃~�Y�S�P��o�[�N����菜���Ă����܂��B

�~�͐������܂�K�v�Ƃ��Ȃ��̂ŁA�e��ōŒ���̕ێ����ł���A�����͍̂ŏ����ō\���܂���B

���Ƃ��Ɩ������Ă��Ȃ��̂ŁA�ێ��ޗ������ł��������߂��ߊ��ɂ��Ȃ炸�Ɍ��炷���Ƃ��ł��܂��A2021/10/02

�i3�j������̒����́A�����傫���Ă��e��͏������Ă悭�A�y���āA���������Đ����ŁA�u���ꏊ�������^�т����R�Ȃ��Ƃł�

(4) �A���ւ������������s�v������͂�ɂ���

�A�����ݍޗ����Ȃ��ێ��ނ����邾���Ȃ̂ŁA�Â��Ȃ��ĕ����č�������N�����Ƃ������Ƃ�����܂���B

������A���ւ��̕K�v�͖����A���������ĘI�o������A�~�Y�S�P�𑫂��Ĕ킹�邾���ł��B

���X�e��͏������Ă悭�A�e�肪�L��������A�����傫�߂̗e��ɕς��邾���ł��B2022/01/26

�V���r�W�E���͂ǂ�ǂ�e�肪�o��̂ŁA2-3�N�Ŕ���傫���[�����Ă���������������ƌ����Ă��܂��B

�����Ő܂�Ԃ��ăv�����^�[�A���ɂ���ƌQ�J���y���߂܂��B

�m�����w���̐A����2

�����y�A��

�m�����w���̐A����2

�����y�A��

���̏�v�Ȏ�ނ��A�~�Y�S�P��o�[�N�̔��A���́A�Ă͊��������~�͉ߎ��ɂȂ�₷���A����肪����ł��B

2-3�N�ŕ����Č��Ԃ������Ȃ荪���ꂵ�₷���Ȃ�̂ŐA���ւ����K�v�ł��B

���̂��Ƃ͗]��m���Ă��܂���B

���̏�v�Ȏ�ނ͑嗱�̎����y�ŐA����Δ��A���ł������ꂪ�h���܂��B

�J�r�a�ɂ�����ɂ�����ނ͉ĂɉJ���炵�ɂ��Ęe���傫������������ƁA�Ԃ��炫�܂��B

���юY�������̂ŁA�~�͌����≮���Ŗh������A���N�ȍ~���炫�܂��B

�V���r�W�E��1�A�f���h���r�E��2�A�~���g�j�A�X�y�N�^�r���X6+�A�Z���W�l9�A�喾�Ν�12+�A�L���M�A�i��12�A�}�L�V�����A�E�X�y�N�^�r���X16�A�t���O�A���ŕӎO�A��˗��܂Ȃ�

�~�j�J�g���A�A�~�j�R�`���E�����A�p�t�B�I�y�f�B�����A�I���V�W�E���A�~�j�o���_�Ȃǂ������A�o�[�N��~�Y�S�P�A���������ꂵ�ɂ����y���߂܂��B

�@

�@

�@

�I���V�W�E���n��

�~���g�j�A/�X�y�N�^�r���X6+��Z���W�l9�͍�����v�A���ϊ���

�@

�@

�@

�t���O�A���ŕӎO�A��Η��܁A�x�͗����Ȃǂ�������v�ŁA���ϊ���

�����y�A���ւ��@

�A���ւ��͏t�g�����Ȃ��āA�����L�юn�߂Ă�����܂��B

�������߂Ȃ����ƁA���S�ɂقǂ����ƁA�A�����ݍޗ���S�ď������Ƃ��厖�ł��B

���ɐG�炸�A�����̌��Ԃ��獪�̊Ԃ̐A�����ݍޗ�����菜��

����̊����������܂������Ƃقǂ��܂��B

���𐅂ɂ��Ă����ƍ����_�炩���Ȃ��Đ܂�܂���B

�A���t���͓������̕������������ėǂ��ł��܂��B

�����C�t���Ȃ��悤�ɂ�邪���z�ł��B

1 �����甲����2 �A�����ݍޗ���������3 �����قǂ��čL���遨4 ��L���ɒu����5 �����y�����遨6 ���̌��Ԃ����܂�悤�����O���炽���� �B

�@

�@

�@

�f���h���r�E��/�Z�J���h���u��4�{�����A�|���|�b�g�A����4���̊��A���ꂩ�獪�������O�L�тĂ��܂��B�o�[�N�A���ō������ł��n��

�@�@

�@�@

�@

�@

���̒����ɘe�葤���L�����Ă����܂��B���Α��͌��̂悤�ɊJ���Ă��܂��B�ꂩ�獪�̊ԂɎ����y�嗱������Ԃ��ł��Ȃ��悤�ɁA�_�炩������@������ό`���ēy�����Ԃɓ���܂��B�o���オ��B

�@�@

�@�m�����w���̂Q�̐A�����i�Ɠ~�̒u���ꏊ�j

| ��������� | ������v�Ŋ����ɋ��� |

| �y�b�g�{�g���A���œ~�m�炸�t�x�x | �����y�A���Ō����ȊO�͉��O |

�~�z��

���O

���юY | - |

�V���r�W�E��1�A�f���h���r�E��2�A

�L���M�A�i��12�A�喾�Ν�12

�t��1�A�Ν�2�A���ŕ��O�A����10�A(����) |

�~�z��

��������

�����юY

�~�x�� | �I���V�W�E��- |

�Z���W�l9�A�~���g�j�A�X�y�N�^�r���X6+�A

�}�L�V�����A�|���t�B���X�e��16

��˗���

(�I���V�W�E���A�~�j6�A) |

�t�x�x

�~�㔼�Ɏ����� | �~�j�J�g���A |

|

�~�m�炸

�M�юY

�~����

(10-)20���ȏ� |

�J�g���A3�A�R�`���E����4�A�p�t�B�I�y�f�B����5

�I���V�W�E��6�A�G�s�f���h����7�A�W�S�y�^����8�A�R���}�i���A

�~�j�o���_10�A�o���_13�A�f���h���L����16�A�t���O�~�y�f�B�E�� | �f���t�@��11�A�O���}�g�t�B����14 |

�t�x�x�lj�2022/01/24

4.�m�����w���̓���

(1) �Q�̐V�����A����

(2) �ǂ̎�ނ��������b

(3) �ق����炩��

(4) �m�����K�[�f�j���O

(5) �H��Ɂu�����̗m�����v

�����@1�@�m�����w����2�̐V�����A�����ň�Ă܂��B

(1) ���@�̃y�b�g�{�g���A���@

�����甲���Ĉڂ������Ō͂ꂸ�ɉ��ł��炭

�����@1�@�m�����w����2�̐V�����A�����ň�Ă܂��B

(1) ���@�̃y�b�g�{�g���A���@

�����甲���Ĉڂ������Ō͂ꂸ�ɉ��ł��炭

�����甲���Ĉ���L���y�b�g�{�g���Ɉڂ��ƁA���̊O���͂ނ��o���ɂȂ�܂��B

�����̎���Ɍ��Ԃ��ł���̂ŁA�ߎ��ɂȂ�܂���B

���̗l�q��������̂ŁA���C��ۂ��������h���܂��B

���ł��ł���̂œ~�Ɏn�߂�Ƃ��납�烉�����������܂��B

�ǂ̎�ނł��A�o�[�N�A�ł��A�~�Y�S�P�A�ł��ł��閜�\�ȕ��@�ł��B

���S���Đ���肪�\���ɂł���̂ŁA�V�肪�傫������ĉԂ��炫�܂��B

�ł����R�̏�Ԃɋ߂����S�ł��B

2021�N�͂��̕��@��啔���̎�ނɍL���܂��B

���̕��@

(2) �ꌊ���Ɏ����y�嗱�A

���ʎ�͉��O�Ő��b���炸

�Ԑ���̗m�����Ԓd

���L�̎�ނ͍�����v�Ŏ����y�A���Ŋ����ɋ������N(��)���O�ō炩�����܂��B

1 �V���r�W�E���A2 �f���h���r�E���A6+ �~���g�j�A�X�y�N�^�r���X�A9 �Z���W�l�A12 �L���M�A�i���A�喾�Ν́A16�}�L�V�����A/�|���t�B���X�e��

���Ԃ̕��@

�����y�A���Ɠ~�m�炸

������v�Ŋ����Ɏア���

�����y�A���ŁA

�~�͎�����10-20���ȏ�œ~�m�炸�ɂ��܂��B

�f���t�@����t�H�[�~�f�B�u����PET�{�g�����D����

�f���t�@��11�A�t�H�[�~�f�B�u��11�A�O���}�g�t�B����15�Ȃ�

�����@2 �ǂ̎�ނ��������b

���S�Ȉ�ĕ��ꗗ�\

��ĕ���2��ނ���

���̎�ނ��܂߂āA���S�ʼnԂ��ǂ��炭��ĕ����܂Ƃ߂܂��B

�����y�A���̎�ނ��y�b�g�{�g���A���̕������S�ł��B

�y�b�g�{�g���A���̃����Ŏ����y�A�����̎�ނ�A�����łȂ��Ă������Ȃ�̎�ނ�����܂��B

���̒��Ԃ͑傫��������ƁA�V���r�W�E��(�t��)�A�f���h���r�E��(�Ν�)�A�J�g����(�\)�A�R�`���E�����E�o���_(����)�A�I���V�W�E��(�\)�ɕ������܂��B

�V���r�W�E���ƃf���h���r�E���͍�����v�Ŋ����ɋ����̂Ŏ����y�A���ʼn��O�ň�Ă܂��B

����ȊO�̓y�b�g�{�g���A���œ~�͉����œ~�m�炸�ň�Ă܂��B

2021/02/23-

����3 �c����肵�Ă���炩����܂ŁA�ق����炩���@

�R�`���E�������J�g���A���o���_���ق����炩���Ō͂ꂸ�ɍ炭

����3 �c����肵�Ă���炩����܂ŁA�ق����炩���@

�R�`���E�������J�g���A���o���_���ق����炩���Ō͂ꂸ�ɍ炭

����܂ł̗m���͔|�́A�����œ���č��ȃ������炩���Ċy���ނ̂��嗬�ŁA�A���D��̎�̉��|�̈��A�ƌ����܂��B

����A�ƒ�ł͐F�X�ȉԂ��Ă��Ē��v�����^�[�ɐA����A�l�̓s���D��ŗ]�萢�b�����Ȃ���y�ȃK�[�f�j���O���l�C�ł��B

����܂ŁA�m���͔|�ƃK�[�f�j���O�͕ʁX�̕��ł����B

�m�����w���ł͂���܂ŁA���@�̃y�b�g�{�g���A���ƁA�����y���A���ɂ��A�N�ł����������ŁA���b���炸�Ń������͂炳���炩��������@������Ă��܂����B

�����āA�F�Ƃ�ǂ�ɌQ�J����V���r�W�E����f���h���r�E����R�`���E�������A��ɉԒd�̂悤�ɔz�u�ł���悤�ɂȂ�܂����B

�Ԋ��̒�����ނ�A�F�X�ȋG�߂ɍ炭��ނɂ���āA1�N���m�����Ԓd���y���߂܂��B

�܂�A�m���͔|�ƃK�[�f�j���O���Z��������܂��B2021/08/30

�Ԓd��ڎw����

�劔���炭

�����Ă���J�Ԋ������Ԃōׂ��ď��������Ƃ������ł��B

�J�Ԋ������{�����ԑ傫�����Ȃ�A�ȒP�ɍ炫�܂��B

���W�ł݂���̂͑��Q�����ł��B

�����Ȋ��́A�傫����܂ő҂��܂��B

2020-21�N�͂Ȃ�ׂ��劔����肵�Ă����Ƀy�b�g�{�g���A���ɂ��܂����B6�����߈ȍ~�ɐV���B

8��������9�����߂ɃV-�X���ǂ�ǂ��o���u�������̂Ƃقړ����ɏo�ĂĂ��܂����B

(1) �R�`���E�����͈�ԈՂ�����Ԃ悭�炭

�R�`���E�����͕��ʂ̈�ĕ��ł͍ł������ꂵ�₷�������ł��B

�����Ă����Ɍ͂�Ă��܂��܂��B

�����������ނ��o���ɂ���y�b�g�{�g���A���Ȃ獪����Ɩ����ɂȂ�܂��B

����R�`���E�����͑��̎�ނƈ���āA��x�炫�n�߂�ƉԂт炪��v�Ő������͍炢�Ă��܂��B

���̏�A�Ԃ̐悩��V�����Q���ǂ�ǂ�ł���̂ŁA���N�߂��g���炫�����܂��B

���C���ǂ��Ƃ���ɐV�����Ԍs���o�Ă��܂��B

�Ԃ̐F��傫����A���̑傫�����F�X����̂��y���݂ł��B

�C����10���ȏ゠��A���O�ʼnԐ�����y���߂܂��B

���O�ł͒��˓����Ɗ��������̉J�͐�֕��ł��B

�g�[�̂��镔���Ȃ��N���Ԃƕ�点�܂��B2021/07/02

���j�����̍��ȃR�`���E�����̔��͑��͂�Ă��܂��܂��B

���ɂˊw����n�߂Ă��邱�Ƃ��ǂ�����܂��B

�����Ă܂��Ԃ��炩������@��Q&A�ŏЉ�܂��B

�~�j�R�`���E�����̈ꔫ�A���͏���ł��܂���B���܂����b����ƍ炫�����A�Ԃ��I����Ĕ��N�قǂŐV�����Ԍs���o�Ă��܂��B

�t�ƍ��ƉԂ̏�Ԃ̊ώ@����Q�l�ɂ��Ă��������B

�@

�@

�~�Ɍ����ĐV����

�Ԍs��}���o�Ă��܂��B2021/12/04

�@

�m�������Z

(2) �o���_

�@

�@

�@

�傫���y�b�g�{�g����E�H�[�^�[�T�[�o�[

�傫���y�b�g�{�g����E�H�[�^�[�T�[�o�[�ɓ���܂��B���̓r�j�[���J�o�[�ŊW�����܂��B�A�����ݍޗ������ł��ێ����ʂ�����A�J���炵�Ŗw�ǐ���肵�Ă��܂���

������卪��}�����L�тĂ��܂��B�B�����������

�E�I�[�^�[�T�[�o�[�ɂ��܂��B�����ȕc�͒������ŁB

6�����߂�

�Ԍs���o��7����

�Ԃ��炫�܂����B7�����ɂ͐c����������e�肪�o�Ă��܂����B

������̐S�z���������ꂽ�̂ŁA

���̗�ۂ�����ɒ���ł��B

�������Ƃ̖������ŊȒP�ł��B

(3) �m�����̏����J�g���A12����

�J�g������̓~�Y�S�P�őf�Ă����ɐA�����Ă��邱�Ƃ������ł��B

�y�b�g�{�g���A���ւ̈ڍs�͊ȒP�ł��B

�A����Ă�����������傫���y�b�g�{�g���Ɉڂ��āA���Ԃ��炯�ɂ��܂��B

������̐S�z���Ȃ��A�����\���ő傫���Ȃ�̂ŁA�劔������ł��āA�~��10���ȏオ�ۂĂ��炩�����܂��B

�~�j�J�g���A�͓~-�t�ƁA��-�H�ɉ肪�o�܂����A�Ԃ��炭�͎̂�ɓ~�ŁA��-�H��ł��B

�F�X�Ȏ�ނ���Ă��1�N��ʂ��ĉԂ��y���߂܂��B

�C���^�[���f�B�A(���N�^�~��)�A

�g���A�i�G(1�N�^�~��)�A

�v���v���[�^(1�N�^�č�)�͑�\��œ���A�͔|�A�J�Ԃ��e�Ղł��B

�@

�@

�C���^�[���f�B�A�F9/6�ȑO��A11/4�V�[�X�A12/5�V�[�X4�p �i2010�F8/11��A10/19�V�[�X�A12/19�Q)�A2020/04��

�@

�v���v���[�^�̐V���A7/16�ȑO��A�V�[�X�A�J��

�@

�@

�@

�g���A�i�G�F6/23��A9/6�V�[�X�A10/27�Q�O3�p�A12/5�J��

�~�j�J�g���A��Sc.�t�F�A���[�����h�ALc.�T�N���L�����f�B�[�APot.�X�C�[�g�V���K�[�ASc.���u�L���b�X���ABc.�}�C�J�C�A�ɃV�[�X���o�Ă��܂����B���u�L���b�X���͍��̑傫�����ɃV�[�X.

�J�Ԋ��ɔ�ׂ�Ə������ł����A�y�b�g�{�g���A���̂��߂ق����炩���ł��J�ԂɕK�v�ȑ傫���ɂȂ��Ă��܂��B

���ꂼ��ʂ̃O���[�v�ŁA���炭���A�炫�₷���A����܂ł̌o�߂͐F�X�ł��B

�����J���Ȃ��L���y�b�g�{�g���A���́A�����c���Ă�����A�ቷ�ł͊����������Ȃ邱�Ƃ�����܂��B

�����ŁA�t���y�b�g�{�g���A���ɂ���A�ߎ����m���ɖh���ŁA�C���˂Ȃ��ێ��ł��A������Ȃ��ǂ��炭�悤�ɂȂ�܂��B

�t��(2�i)�y�b�g�{�g���A���̓q���V���X�̐��͔|�ɗǂ��p�����Ă��āA�m�����w���ł�2012�N���番�Z�Ŏn�܂�܂����B�s�D�z���g���Β�ʋz���@�ɂ��ł��܂��B2023/05/21

�I���V�W�E���͐�ԂƂ��Đe���܂�Ă��܂��B

�I���V�W�E���̓����Ȃ̑傫�ȉ��ʃO���[�v��

�}�L�V�����A�A�̈ꑮ�ŁA����

�W�S�y�^�����A�~���g�j�A�A�}�L�V�����A�A�u���b�V�A�ȂǑ����̑�������܂��B

�܂��A

�R���}�i���A�r�[�����Ȃǂ̑��Ԍ�z��������ł��B

�����́A�m�����̒��ł͍�����v�Ŋ����ɂ���r�I�����A�ǂ��炫�܂��B

�I���V�W�E���A�~���g�j�A�A�}�L�V�����A��

�����y�A���łق�5���܂��B

�I���V�W�E���͐V�肪����ƂȂ�̂ŁA

�����y�b�g�{�g���Ń~�Y�S�P�A���ɂ���ƍ엎���������ǂ��炫�܂��B

�R���}�i���͉ԕt�����ǂ��ԕق������ĉ��������炢�Ă��܂��B

�~���g�j�A�ƃ}�L�V�����A�|���t�B���X�e���͏�v�Ŋ����ɋ����ĉ萁���ƉԒ������ǂ��ł��B

��N��ʂ��ĐF�X�ȉԂ��y���߂�O���[�v�ł��B2022/05/22

�@

�@

�@

�@

�I���V�W�E���@�W�S�y�^�����@�~���g�j�A�A�u���b�V�A

�@�@

�@

�R���}�i���@�}�L�V�����A�@�~�j�I���V

5.�m�����̍炩�����[�F�X�ȏh����

�m�����́A�V���r�W�E����f���h���r�E����J�g���A�̂悤�ɖ��N�e����o���č炭�̂����ʂł��B�܂�h�����ł��B

�T�^�I�Ȃ̂̓V���r�W�E���Ŗ��N�A�~����t�ɉԂ��炢�Ă���A�t�ɊJ�Ԋ��̘e����V�肪�o�āA�傫���Ȃ�ƍ������c���ŁA�H�ɂ��̘e����Ԍs���o�āA�Q��t���č炭�A���J��Ԃ��܂��B

�e�̊J�Ԋ����傫���āA�t�̉�̏o���x��Ȃ��ŁA�Ăɐ��ꂹ���ɐe���݂ɑ傫���Ȃ�ƍ炫�܂��B

����炪���܂��s���Ȃ��̂́A�����ꂵ�Ă��邱�Ƃ������ł��B

�m�����w�������ق����炩���ł��܂��s���̂́A�����ꂪ�N���ɂ�������ł��B

���e�肪�o�邩�A���炭���́A�O���[�v�ɂ���Ă��낢��ł��B�܂������O���[�v�ł���ނɂ���ĈقȂ�ꍇ������܂��B

����ɁA���ɂ͔��N�Ŏ��̘e�肪�o���ނ�����܂��B�i���N�^�ƌĂԂ��Ƃɂ��܂��j

�m�����̒��ɂ��R�`���E�������o���_�̂悤�ɁA�e�肪�o�Ȃ��Œ��_����V�t���o���ď�L�тĂ�����ނ�����܂��B�����P�s��ƌĂсA���̑��s��ƌĂт܂��B

�P�s��́A�R�`���E�����̂悤�ɔN��2-3���V�t���o���A���܂����G�߂ɍ����߂�����Ԍs���o���܂��B

�p�t�B�I�y�f�B�����͋G�߂Ɉ˂炸�V�t���o�������A���ʂ�2�N�ȏォ���Đe�����݂̑傫���ɂȂ�ƉԌs���o���u�P�s��̂悤�ȕ��s��v�ł��B

���̂悤�ɐV���Ԍs���o��G�߂��A�g���������芦��������A�����Ă����莼���Ă�����ƐF�X�Ȃ̂ŁA���ɂ͍炩���ɂ����i��Ɉ�Ăɂ�������j��ނ�����܂��B

�m�����w���ł́A��ȃO���[�v���ނ��ƂɁA�肪�o�Ă���炭�܂ł̌o�߂N�ڂ����ώ@�L�^���āA�Љ�Ă��܂��B

�����N�͎���6.�m�����}���̕\�ɂ���܂��B�܂������̎�ނ�����܂��B

2023/04/07

6.�m�����}��

�m�����w���ň�Ă���-���|�X�Ŏ�ɓ�����

���L��5�O���[�v��ΏۂƂ��܂��B���R�A���͑ΏۊO�ł��B

�����N��ɃO���[�v���Ƃ̏ڂ�����ĕ��A�炩����������܂��B

*21�N�d�_�A�J�g��������A�o���_�ށA�I���V�W�E���A�G�s�f���h�����A�W�S�y�^�����Ȃ�

�@

�V���r�W�E��1�A������T���W�[��/�A�C�X�J�X�P�[�h

�V���r�W�E��1�A������T���W�[��/�A�C�X�J�X�P�[�h

�f���h���r�E��2�A�X�m�[�t���[�N/�I�g���A�q���WX�Ν́A

�f���h���r�E��2�A�X�m�[�t���[�N/�I�g���A�q���WX�Ν́A�I���G���^���X�s���b�g/�r�[���E�A�P�{�m�A�t�W�b�R�A

�I���J�Q�A�q�r�L

�@

�~�j�J�g���A3�@�J�g���A3�@�J�g��������3

�@

�@

�@

�R�`���E����4�@�A�}�r���X�A�p�[�v���W�F���A�������AMancevi

�@

�@

�@

�p�t�B�I�y�f�B����5�@�t���O�~�y�f�B�E��5f

�V�T��

�@

�I���V�W�E��

�I���V�W�E��6�@�V���[���[�x�C�r�[�@

�~���g�j�A/�X�y�N�^�r���X6+�@

�W�S�y�^����8

�u���b�V�A6+�A�R���}�i��/���C���h�L���b�g6+

�@

�Z���W�l

�Z���W�l9�@

�~�j�o���_10 ���[�X�l�A���[

�ԕ�5��

�@

�@

�f���t�@��

�f���t�@��11�@

�t�H�[�~�f�B�u��11�@

�L���M�A�i��12�@

�喾�Ν�12�@

�@

�@

�o���_

�o���_13�@

�f���h���L����14�@�R�r�A�i���@

�O���}�g�t�B����15

�}�L�V�����A

�}�L�V�����A16

���m���A�a��

�@

�@

�Ν�

����@

������@

���엖

�@

�t���O�@

�������O�@

�t�����O

�@

���ŕ�

�����

�~�X�}�t�F�b�g�O�@

�G�o�l�E���O

�G�r�l�l

�@

���

��Η��܁@�x�͗���

�ʐ^�W�}��()2021/06/27-

7.�m�����̉�12����

�����������̊y����

�m�����Ԓd�Ɨ��̍炭����12����

�y�b�g�{�g���A���͖��@�̕��@�ŁA���̗����ق����炩���Ō͂ꂸ�ɑ傫���������č炫�܂��B

���ꂽ�獪���Ƃ̊Ԃ̌��Ԃ��A���������ǂ��Ȃ�悤�ɁA�y�b�g�{�g���̑傫������������܂��B���ɂ͂Ȃ��֗����ł��B

���O�ł͉����̒������Ԃ���������1�����ȏ�ɂȂ�̂Œ����y���߂�悤�ł��B

�����y�A���͏�v�Ȋ������������O�ň�Ă��ނɂ����߂ŁA������⊣�������o�[�N��~�Y�S�P�����ɂ₩�ō���������Ȃ��Ȃ�܂��B

2021�N����̓y�b�g�{�g���A���̎�ނ𑝂₵�A���ɈՂ����ď�v�ō炫�₷����ނ𐔔���ĂāA�Ԃ��炢����1������悤�ɂ��܂����B

�����O���[�v�ł����炫��x�炫�A������2�G��Ȃǂ�����̂ŁA�����Ԋy���ނ��Ƃ��ł��܂��B

�����ł́A12�����ɕ����ĉԂ̗l�q�̗�����ԂɎ����Ă����܂��B

�m����12���� �����ƂɈႤ��ނ̉Ԃ��y����

�m����12�����ƌ����ƁA�����Ƃ̐��b���v�������ׂ܂����A�m�����w���͈Ⴂ�܂��B

�S�Ă̋G�߂Ɏ��X�ƈႤ��ނ̉Ԃ��炩���Ċy���ނ��Ƃł��B

��Ԃƈ���āA��x�炭��2�����ȏ�Ԃ������܂��B

�R�`���E�����͎�ނɂ��J�Ԏ������قȂ�̂ŁA1�N�����X�ɐV������ނ̉Ԃ�H��Ŋy���ނ��Ƃ��ł��܂��B

���߂ɁA

���b

����̐��b�͒u���ꏊ�Ɛ����ł��B

�m�����͒��˓����ł͓��Ă����A10���ȉ��̒ቷ�ł͐������݂������Q�ɑ������肵�܂��B

�������ɂ͉J���炵�̕������ꂹ���������܂����A�ቷ���ɂ͍������a�C�̌����ɂȂ�܂��B

�g���Ɗ���

�m�����̌��Y�n�͎�ɔM�т����M�тȂ̂ŁA���{�ł͑唼�̋G�߂����Y�n���ቷ�ł��B

���̂��ߊ����s���ł��B���ɖ{���ނ��o���̍��𑽂��ꏭ�Ȃ�����ł��܂��̂ŁA������h�~���ő�̉ۑ�ł��B

�܂��A�m��������̑唼�́A�����̉��Œ��˓����𗁂тĂ��Ȃ��̂ŁA�ق�1�N�����悯���K�v�ł��B

�@

(1) �u���ꏊ

�Ă͉J���炵�A�~�͓~�m�炸

�����������Đ����s������Ƙe�肪�炽���Ԃ��炫�܂���B

�~�͎����Œg���������������̘e�肪�傫���Ȃ��ė��N�炫�܂�(�~�m�炸)�B

�����̗m�����̌��Y�n�ł���M�т��Œ�C����10���ȉ��ɂȂ邱�Ƃ͂���܂���B

�H�ɂ́A�ϊ����ɉ����ď��X�Ɏ����Ɏ�荞�݂܂��B

�ϊ���͍�����v�Ȃ̂Ŏ����y�A���ɂ��Ă��܂��B�����O���[�v�ł͑�^�̕�����v�ł��B

���{�̖쐶���ɂ͐�̒��ʼnz�~�����ނ�����܂��B�s�S�̍Œ�C���ł���-5���������Ɠ��Q���N���܂��B�ϊ���͌������h���ɂȂ�܂��B

�R�`���E�����͒ቷ���ɉJ�ɓ�����ƒY�s�a�ǂ��͂�܂��B

�����������Đ����s������Ƙe�肪�炽���Ԃ��炫�܂���B

�~�͎����Œg���������������̘e�肪�傫���Ȃ��ė��N�炫�܂�(�~�m�炸)�B

�����̗m�����̌��Y�n�ł���M�т��Œ�C����10���ȉ��ɂȂ邱�Ƃ͂���܂���B

�H�ɂ́A�ϊ����ɉ����ď��X�Ɏ����Ɏ�荞�݂܂��B

�ϊ���͍�����v�Ȃ̂Ŏ����y�A���ɂ��Ă��܂��B�����O���[�v�ł͑�^�̕�����v�ł��B

���{�̖쐶���ɂ͐�̒��ʼnz�~�����ނ�����܂��B�s�S�̍Œ�C���ł���-5���������Ɠ��Q���N���܂��B�ϊ���͌������h���ɂȂ�܂��B

�R�`���E�����͒ቷ���ɉJ�ɓ�����ƒY�s�a�ǂ��͂�܂��B

| ���x���� | ���O���x | �K�{ | ���� | �a�� |

|

| 10���ȏ� | 10���܂� | 13�o���_�A15�O���}�g�t�B����*�A4�R�`���E�����A | 3�J�g���A�A7�G�s�f���h�����A11�f���t�@���A11�t�H�[�~ |

|

|

| 5���ȏ� | 11���܂� | 5�p�t�B�I�A8�W�S�y�^���� |

3�~�j�J�g���A�A6�I���V�W�E���n�A10�~�j�o���_�A

14�f���h���L�����A16�}�L�V�����A | �O�����A�����* |

|

|

|

|

|

|

|

| 0���ȏ� | 12���܂� |

| 6+�~���g�j�A*�A12�喾�Ν�*�A |

|

|

| -2���ȏ� | �����O | 9�Z���W�l*�A12�L���M�A�i��*�A16�}�L�V�����A* |

| ���Ν�*�A�����ŕӌn* |

|

| -5�� | ���N���O | 1�V���r*�A2�f���h��*�A |

| ���t��* |

|

*�͎����y�A���A�\�쐬 2022/10/21

�m��������Ă�̂ɍł����ӂ��K�v�Ȃ͓̂~�ł��B

�@�m�����̌���͎�ɔM�юY�ł��B�M�т�1�N��10���ȉ��ɂȂ�܂���B10���ȉ��ł̍��̉ߎ��͍����ꂪ�N���܂��B

�A�m�����̉Ԃ͎�ɓ~�ɍ炫�܂��B�܂��V����~�ɂ悭�o�܂��B��������ƉԂ��炩�Ȃ��������̏o���x��Đ����s�ǂɂȂ�܂��B

�m�����w����3��ނ̓~�̒u���ꏊ�őΉ����܂��i�����܂��A��\��j�B

�@�~�m�炸�F�~��������20���ȏ�A�����Ɏア��1�N�����������ށ@�J�g���A��^�ƌ���A�R�`���E����4�A�p�t�B�I5�A�G�s�f��7�A�W�S�y�^8�A�o���_13�A�O���}�g�t�B����14�A�f���h���L����15

�A�~�z���i�~���j�~�����O�B���юY�Ŋ����ɋ����A������v�ŁA�����y�A���@�V���r1�A�f���h��2�A�I���V6�A�~���g�j�A6m�A�Z���W�l9�A�L���M�A�i��12�A�}�L�V�����A16

�B�t�x�x�F�O���͉����őϊ��A�㔼�͎���20���ȏ�ŁA��o���𑁂߂�A�~���~��ō炫�ɂ�����ށ@�~�j�J�g���A3m�A�~�j�o���_10�A

2022/01/25

2023�N��12���ɂ͌㔼���Œ�C����0.1���ɂȂ�A�V��̈ꕔ���͂���A���ю�ȊO�������E�����ɓ���܂����B����܂�1����ȏ�ł͗�Q�ɋC�Â��܂���ł����B

�������12���O���ɓ����5���ȏ��ۂ��Ă��܂������A�o���_�Ȃǂ̗̂t�̈ꕔ�����F���Ȃ�܂����B

���ꂩ��͎����Ɖ����ŁA�����ł͏펞�ق�20���ȏ�A�����ł�10���ȏ�̓~�m�炸�ɂ��Ă��܂��B024/01/30

(2) �����

����܂Ńy�b�g�{�g���A���ł́A�u�����琅�𒍂��ō����܂Ŗ����ɂ��A���Ԃ������Ă��琅���̂Ă�v���@���Ƃ��Ă��܂����B

�܂��J�ɓ��������Ƃ���1���ȏ�y�b�g�{�g���ɐ������܂����܂܂Ƃ������Ƃ�����������܂���ł����B

���̂��ߍ����������肵�܂����B

������(�ĈȊO)

�����ŁA9�����疶�����ɂ�鐅�����n�߂܂����B�Ԋu��5���Ƃ��A�F�X�Ȏ�ނ�5�O���[�v�ɕ��������Ƃɏ��Ԃɐ���肵�܂��B

�Ăɂ��炩��Ɋ����ȊO�͂��̕�����y�ň��S�ł��B

�o���_�̓y�b�g�{�g�����Əd���𑪂��āA���̎�������ׂĂ��܂��B2022/10/02

���Ȃ��Ƃ��A�x�O�܂ł́A�������Ő������A�J�ɓ��ĂȂ��ʼnߎ��ɂȂ�Ȃ��悤�ɂ��܂��B

�~�F�h��

�t�E�H�F

�āF�ێ�

|

|

|

| (�f���h���r�E��) | �t�H�[�~�f�B�u���A�o���{�t�B���� |

| �J�g���A | �G�s�f���h���� |

| �I���V�W�E�� | �W�S�y�^�����A�R���}�i���A�u���b�V�A |

| �R�`���E���� | �o���_�A�����A���엖 |

| �p�t�B�I�y�f�B���� | �f���h���L�����A�t���O�~�y�f�B�E���A(�Z���W�l) |

(3) �A���ւ��Ȃ�

�m�����w���ł͍ŏ��ɔ��A������y�b�g�{�g���Ɉ����z�������Ō͂��댯�̑傫���A���ւ��͕s�v�ł��B

�Ă͌����A�~�͔���

�y�b�g�{�g���A���́A�ቷ���ɂ͍����Ɨe��̌�����ۂ��Ƃ��K�v�ł��B

�܂��A�e�킪�傫�����͊����������ł��B

�����ŁA���Ԃ̂Ȃ��e��͍L�����̂ɕς��܂��B�܂��́A���̊O���̃~�Y�S�P����菜���Č��Ԃ����܂��B

�傫�߂̗e��ɐA������܂܂̕��́A���������������āA

�������e���Ɉڂ��܂��B

�y�b�g�{�g���A���͍��Ɏ�������Ȃ��̂ŁA��N���œK�ȑ傫���ɕς����܂��B

�~�j�o���_�̈ߑւ�

�Ă܂ł̓~�X��K�v�Ƃ��邽�ߌ����ł�����

���ꂩ��͐������܂�K�v�Ƃ��Ȃ����߁A�����ɂ��܂��B���肪�ێ��ł���̂Ō͂��S�z�͂Ȃ��̂ŁA���X�Ƀ~�Y�S�P�𑝂₷���Ƃɂ��܂��B

�@

�@

�@

���Ԃ��Ȃ��@���܂Ń~�Y�S�P���l�܂��Ă���@�~�Y�S�P����菜���@�y�b�g�{�g���ɓ����B���̓����ɓK���Ƀ~�Y�S�P�����Ă���

���߁i�����j�̗m����

���߂�

�u��̉��|�v�̖{�Ȃǂł́A�ꌎ���Ƃɕc�̗l�q���Ȑ��b�������Ă���̂����ʂł��B

�������C��̈ڂ�ς��₻��ɍ��킹�����b�̎d���́A�قڔ������Ƃɕς��čs���܂��B

�����Łu�m�����w���v�ł́A�������Ƃɍl����悤�ɂ��Ă��܂��B

�����×���24�ߋC�͔������Ƃł���A�ڈ��Ƃ��ďd�܂��B2015.10.28

�����A�劦�A���t�A�J���A�[孁A�t���A�����A���J�A���āA�����A䊎�A�Ď��A�����A�友�A���H�A�����A���I�A�H���A���I�A���~�A���~�A����A���A�~��

����܂ł̗m�����̈�ĕ��̏Љ�ł́u�����̗m�����v�Ƃ����̂�グ�������ʂł��B

�������A���O�ň�Ă�ƁA�C���̕ω��ɋC��t���Ȃ���Ȃ�܂��A����ł��邾���������O�ɒu�������ǂ��炿���b���y�ł��B

10-12���͔����ōŒ�C����3������������A�~�J�����~�J�����O��͔����œV�傫���ς��܂��B

�����Ō��̑O���ƌ㔼�Ő��b��ς��邱�Ƃ��ǂ��N���܂��B

�����×��̋C��̐ߖڂ�24�ߋC�Ƃ����̂�����܂��B

����͂��̂悤�Ȑ��b�ɂ����Ă��镪�����ł��B

1���㔼�劦(1/20�j

�劦�i��������j�́A��\�l�ߋC�̑�24�B�\���i�ʏ틌��12�����j�B

���ݍL�܂��Ă����C�@�ł͑��z���o��300�x�̂Ƃ���1��20������B

�������ł��������Ȃ邱��B�w��֗��x�ł́u���邱�Ƃ̎���Đr�������Ƃ��Ȃ�Ζ�v�Ɛ������Ă���B

���ۂ�1��26�������肩��2��4��������܂ł��ł�����

���i���� - ���t�O���j�̒����ŁA��N�ōł����������ł���B�����ł͂��̂��늦�m�Â��s����B

�劦�̒��̐���1�N�ԕ���Ȃ��Ƃ���Ă���e��Ȃǂɂ���[�˂ɕۊǂ���ƒ낪�����B

���߂�

�Œ�C�������߂ė뉺��-1.1���ɂȂ�܂����B

�u���ꏊ: ���������啔���������́u�~�m�炸��20���ȏ�ɂ��Ă��܂��B�ቷ�̉��O�͔|�̓Z���W�l��~���g�j�A�ł��܂������ȂǂłŊ撣���Ă��܂��B

�J����: �B

������: �B

�����: �唼�͊������疶�����A�����C���̊���A����ۂ̃o���_�͐������Ė�30���Ŏ̂Ă�B

�A���ւ�:���^��̒P�Ə��^�y�b�g�{�g���A������u�����e��A���v�ւ̐A���ւ���i�߂Ă��܂��B

�엿: �B

�Q��:

�����̃p�t�B�I�ȂǂɃR�i�J�C�K�����V�A�J�g���A�ȂǂɃ}���J�C�K�����V���ڗ����n�߁A�M�⎕�u���V�ŏ���

�V��:

�V��: �f���h���L�����͐V���̏o���e����V�肪�o��悤�ł��B

�V�t:

�Ԍs���Q:�f���h���L�����A�����F�~�j�o���_�Ȃ�

�J��: �����F�J�g���A�A�R�`���E�����A�I���V�W�E���n�A�Z���W�l�A�f���h���L����

1���O������(1/5)

�����i���傤����j�́A��\�l�ߋC�̑�23�B�\�߁i����11���㔼����12���O���j�B

���ݍL�܂��Ă����C�@�ł͑��z���o��285�x�̂Ƃ���1��5������B

�G��

��̏�Ŋ������ł��������Ȃ鎞���̑O���B�w��֗��x�ł́u�~������z�N����̂ɉA�C�ɋt��ӌ́A�v�X�₦���v�Ɛ������Ă���B

���̓�����ߕ��i���t�̑O���j�܂ł��u���i����B�����E���̓��Ƃ��j�v�ƌ����A���̓����u���̓���v�Ƃ������B��̏�ł͓~�̊�������Ԍ����������ƂȂ�B���̓����犦�����������o���n�߂�B

���߂�

���̓~�́A�ϊ��Ŏ����y�A���Ŏ��N���O�̂̃V���r�W�E���E�f���h���r�E�����̂ق��́A�����ɓ���Ăقڏ��20���ȏ�́u�~�m�炸�Ƃ��Ă��܂��B�v

���̐A���ɂ���ʓI�Ȏ�ނł��B�����͎E���܂������Ȃ��̂ŁA���c���Ɍ����Ē���I�Ȗ�U�z���������܂���B

���u���V�ȂǂŐ������V�[�X�ɉB�ꂽ���܂Ŏ�葱����ƍ���ł��܂��B

�R�i�J�C�K�����V

�R�`���E������p�t�B�I�y�f�B�����ɂ��Ă��邱�Ƃ������ł��B

�c���͖ڂɌ����Ȃ��قǏ������A�������������B���̂ō��₪����ł��B

�����Ȃ��ʂ̔��_�A�t�̍����̌��Ԃ�A���̗t��Ȃǂ�

�ѕM�Ŏ�菜���܂��B

�傫���Ĕ��̒������������Ȃ��Ȃ�A�����ڎw���܂��B

�@

�R�i�J�C�K�����V�̐����Ǝq���i�R�`���E�����j

�@

�@

�@

�@

�@

�@ �@

�@

�@

�@ �@

�@ �@�@

�@�@

�@�@

�@�@ �@�@

�@�@ �@

�@

�@

�@ �@

�@

�@

�@ �@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@ �@

�@

�@

�@

�@�@�@

�@�@�@ �@�@

�@�@

�@

�@ �@

�@

�@

�@ �@

�@

�@

�@ �@

�@

�@

�@

�@

�@ �@

�@

�@

�@ �@

�@

�@

�@

�@

�@ �@

�@ �@

�@ �@

�@

�@

�@ �@

�@

�@

�@ �@

�@

�@

�@ �@

�@ �@

�@ �@

�@ �@

�@

�@

�@ �@

�@ �@

�@ �@

�@

�@

�@ �@

�@

�@�@

�@�@

�@

�@

�@

�@ �@

�@ �@

�@

�@

�@ �@

�@

�@

�@ �@

�@

�@

�@ �@

�@

�@

�@ �@

�@

�@

�@

�@

�@ �@

�@ �@

�@

�@

�@